前言:在文化不斷繁榮和強烈鼓勵創新的大環境下,文創領域呈現一片欣欣向榮的景象。內容產業之外的市場主體,甚至政府和社會組織,也都在有意或無意中促成大量作品的產生。這些單位及其員工都為創作活動貢獻了巨大力量。然而,在某些情況下,單位與員工就“作品歸誰”的問題產生了矛盾分歧,甚至訴訟。

“作品歸誰”這簡單的四個字背后,存在著復雜的法律關系。我國《著作權法》對著作權屬有“自然人作品”“法人作品”和“職務作品”之分,其中“職務作品”又可分為“一般職務作品”和“特殊職務作品”。對作品的不同定性,直接決定了著作權的歸屬。而“法人作品”由于法律規定過于原則和抽象,并且與“特殊職務作品”的法律后果十分接近,導致法律工作者陷入迷茫,甚至對這一概念的存在意義產生懷疑。

本文擬從實操的角度,通過對既有司法裁判的分析,嘗試總結出審判機關對“法人作品”認定的核心觀點,并為企業和創作者們提供風險防范建議。

一、法人作品的基本概念及法律性質

(一)法人作品的基本概念及法律效果

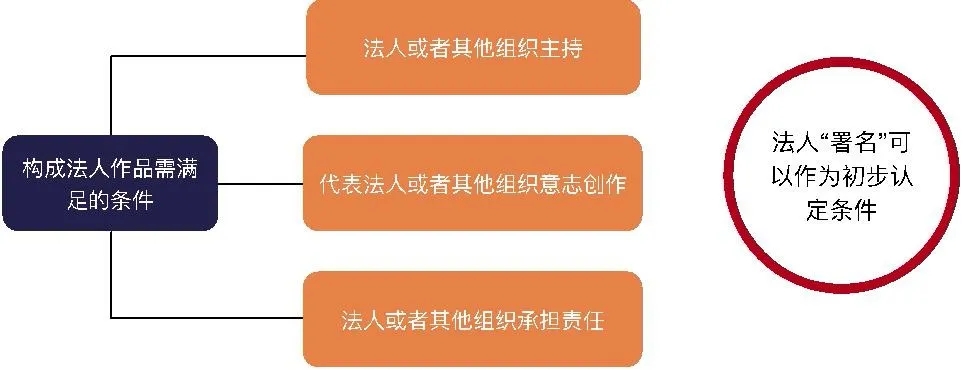

《著作權法》第十一條對法人作品的認定作出如下規定:由法人或者其他組織主持,代表法人或者其他組織意志創作,并由法人或者其他組織承擔責任的作品,法人或者其他組織視為作者。如無相反證明,在作品上署名的公民、法人或者其他組織為作者。

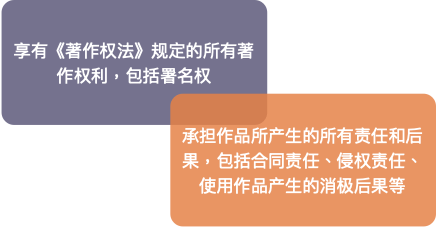

如果作品構成法人作品,那么創作作品的單位將享有《著作權法》規定的所有著作權利內容,包括署名權、發表權、修改權、保護作品完整權等4項人身權和復制權、發行權、出租權、展覽權、表演權、放映權、廣播權、信息網絡傳播權、攝制權、改編權、翻譯權、匯編權等12項財產權,以及應當由著作權人享有的所有其他權利。單位有權選擇行使或不行使前述權利、有權許可或轉讓財產權利、有權禁止他人侵犯前述權利。相對的,單位也將承擔作品所產生的所有責任和后果,包括合同責任、侵權責任、使用作品產生的消極后果等。

(二)不同作品屬性在法律效果上的區別

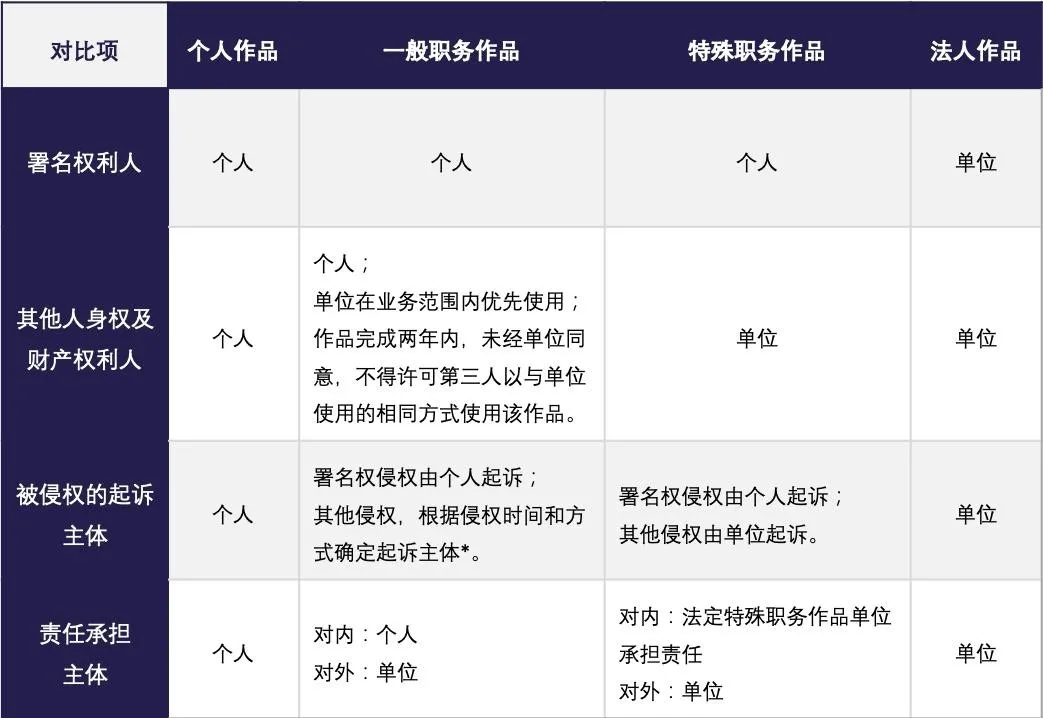

區分作品屬性的主要原因是不同歸屬的作品法律效果不同,包括著作權利的歸屬、維權主體以及責任承擔主體的區別,主要如下表所示:

對比可知,參與或具體實施作品創作的個人在著作權層面無法對法人作品主張任何權利;與法人作品最為相近的特殊職務作品,二者法律效果的主要區別在于署名權的歸屬和維權主體,以及作品責任對內承擔的問題。

二、識別法人作品的意義

《著作權法》雖然規定了法人作品的構成要件,卻過于原則,特別是“代表法人或者其他組織意志”因缺乏客觀標準而成為司法認定的難點。從作品創作的表現來看,法人作品與特殊職務作品又非常相似,加大了法人作品的認定難度。而對企業來說,法人作品相較于特殊職務作品的優勢僅為署名權的歸屬,認定為特殊職務作品并不會影響企業通過作品獲利。刻意地追求法人作品認定存在較大障礙且看似意義不大。更有觀點認為,署名權系人身權,相較于經濟組織的法人來講,對自然人作者更為重要。

筆者認為,隨著經濟的發展,作品的類型、創作手段愈發豐富,并且企業組織機構不斷科學化,企業完全能夠為作品注入企業意志進行作品創作;署名權代表了作品的創作者身份,單位通過人員機構創作作品,具有享有署名權的事實基礎;民法確認法人享有名譽權、榮譽權等人身權,且商譽賦予企業巨大價值這一現象也說明法人人身權的重要性,企業的作者身份能夠令外界將作品和企業緊密地聯系在一起,增強企業認知。

對于企業來說,通過法人作品的認定,可以取得作品的署名權,可以獲得作品更多的附加價值;在企業面臨他人提出的停止侵犯署名權訴訟中,爭取法人作品的認定可免于侵權責任;作品為法人作品時,企業才有權禁止他人混淆作者的行為。

三、“法人作品”在司法審判中的體現

涉及到法人作品認定的案件,包括著作權權屬糾紛和侵權糾紛。認定著作權歸屬,是著作權權屬糾紛審理的核心,是著作權侵權糾紛審理的首要任務。

從案件數量上看,大量案件集中于侵權糾紛,主要表現于判斷作為原告的法人是否具有訴訟主體資格,即該法人是否享有著作權。還有部分案例,法院通過判斷某一侵權作品是否為“法人作品”來認定侵權責任人。

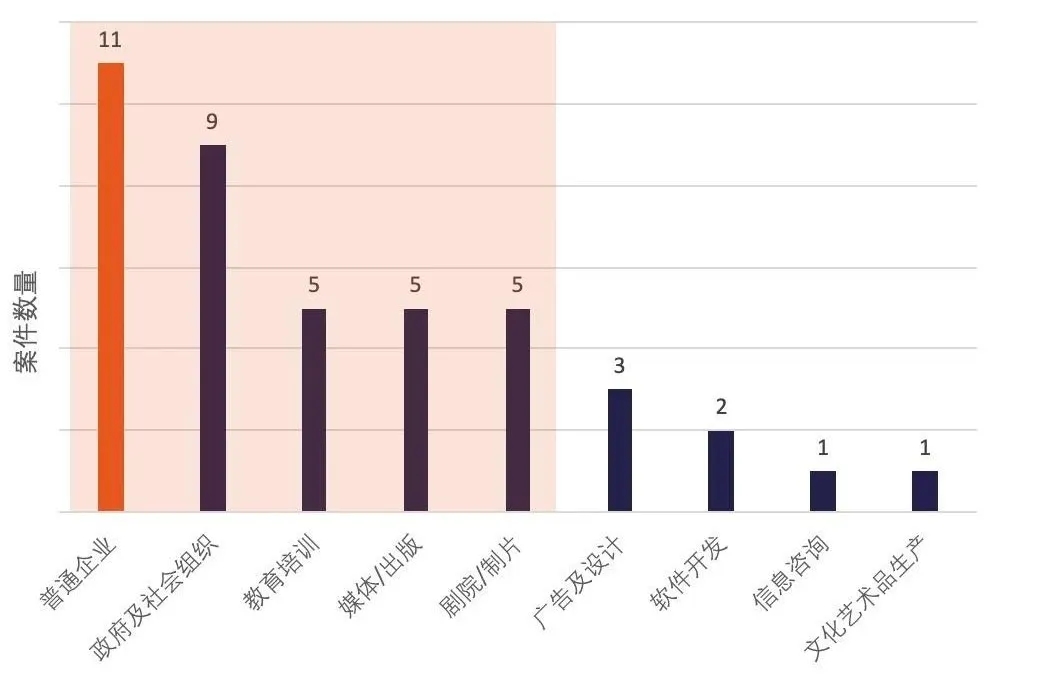

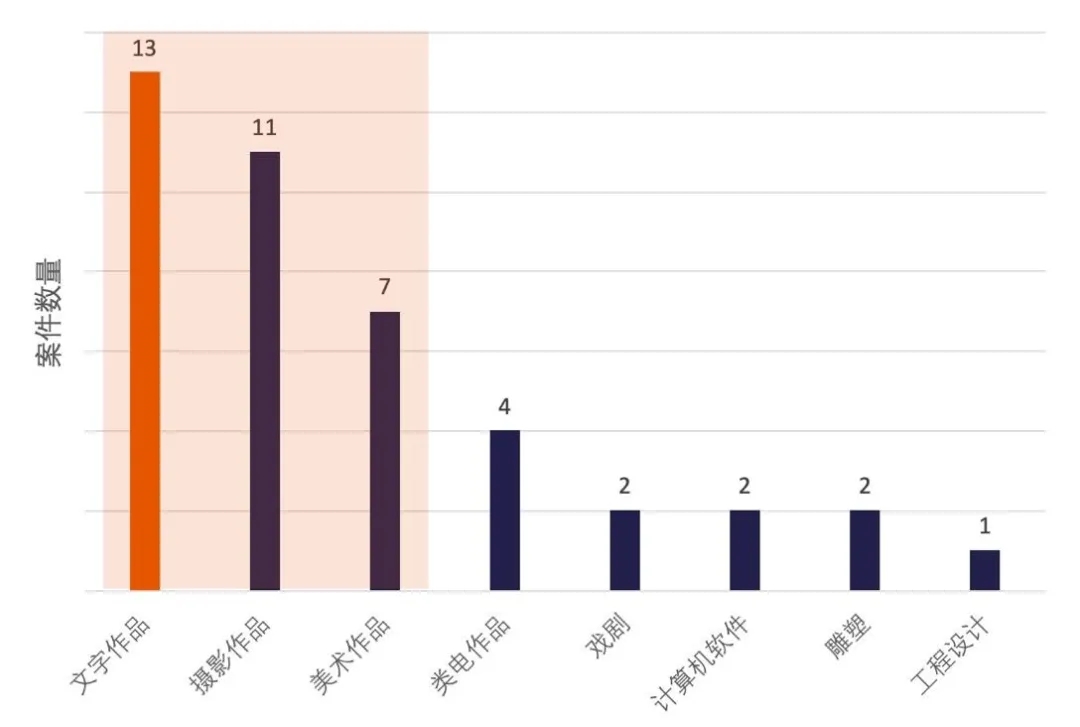

然而,“法人作品”的認定在著作權權屬糾紛中,基于更具有沖突性和復雜性,而更具有研究意義。主要是自然人起訴單位(及第三方侵權人),主張對案涉作品享有著作權,并要求單位(或第三方侵權人)停止侵權,而單位以案涉作品為“法人作品”進行抗辯。筆者對客觀篩選出的42例爭議焦點為“案涉作品是否為法人作品”的著作權權屬糾紛判決進行了梳理,基本情況如下:

(行業分布圖)

上圖顯示:

與作品創作關聯度不高的普通企業,發生法人作品糾紛的數量并不少。推其原因,可能系該類企業創作作品具有偶然性,缺乏知識產權的管理意識和規范,容易發生糾紛。

涉及政府和社會組織的案例較多。基于政策需要,該類機構一般對作品內容提出更多要求,創作受到的約束較大,當事人對相關作品是否為法人作品的爭議也更大。

教育培訓機構、媒體出版行業、劇院和制片單位發生的案例也相對較多。但是劇院和制片單位的5例糾紛中,其中3個案件的案涉事實發生年代較早,數據參考性較低。

(作品類型分布圖)

上圖顯示,文字作品和攝影作品發生糾紛的數量較多,其后是美術作品。

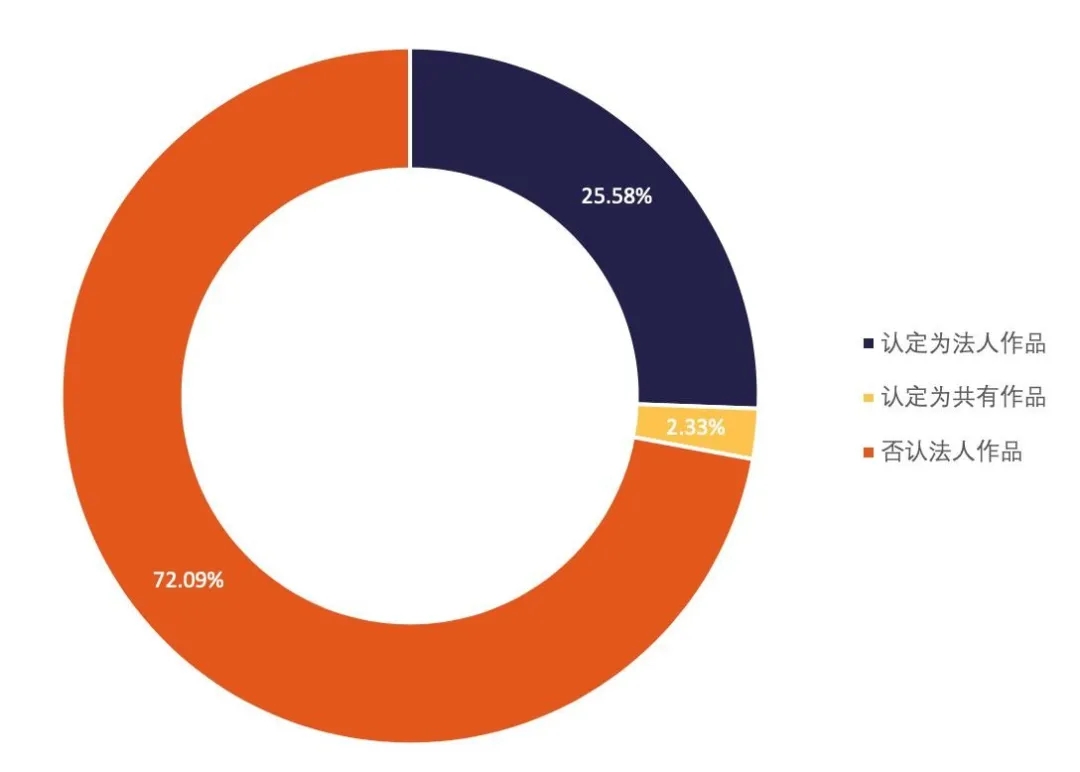

(判決結果)

42件案例中,共有11件法院認定案涉作品系“法人作品”,有1件認定為共有作品。可見法院支持的法人作品占少數。

四、“法人作品”的司法認定

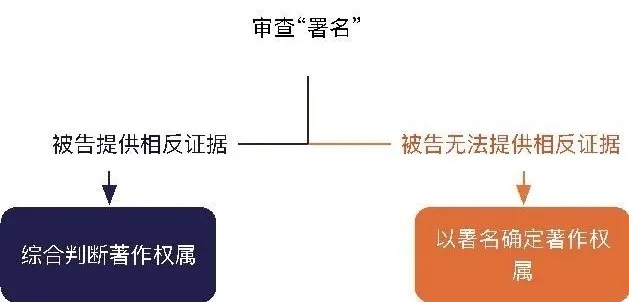

在此情況下,法院僅依據署名即可認定案涉作品為法人作品。

2. 審查被告身份時,“法人作品”的認定

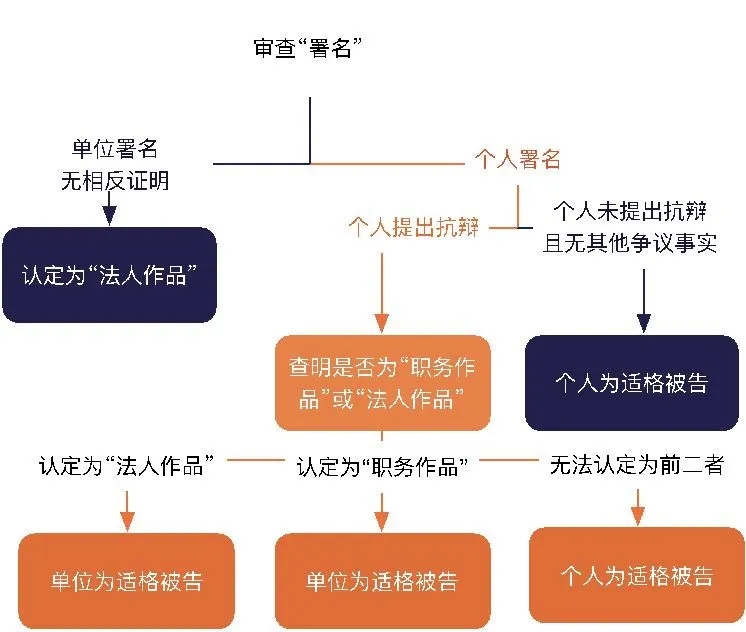

在此類案件中,原告需要舉證證明被告系“侵權作品”的作者,再由法院判斷原告所列的被告是否適格。法院的思路仍然是先審查“署名”主體。

如果署名為單位,且原告無相反證據,則直接推定為該作品為法人作品。被告單位以作品構成“職務作品”而非“法人作品”進行抗辯缺乏意義。因為即使是職務作品,仍應當由作為雇主的單位對外承擔侵權責任。

如果署名為個人,作為被告的個人可對作品的歸屬提出異議。通常情況下,如果有相關事實或證據表明署名并非一定為作者時,法院也會進行主動審查。個人可從作品屬于“法人作品”,或者創作系職務行為兩個思路進行抗辯。法院根據抗辯主張進行審查,既有判決主要存在以下3類情況:

1.個人主張作品系“法人作品”。既有判例中,法院根據“作品由單位組織創作”“為單位目的創作和使用”,以及“經費由單位提供”等事實即確認“法人作品”,以上因素與“特殊職務作品”的要件并無實質區別。鑒于相關判例未做進一步論述,筆者認為法院可能考慮了以下因素:(1)案涉作品已滿足職務作品的條件,員工的職務行為亦應由單位對外承擔責任,故無論將案涉作品認定為“法人作品”還是“職務作品”,對本案判決無實質性影響;(2)即使現有證據尚不能證明案涉作品為“法人作品”,創作的實施者認可單位享有著作權,可以視為當事人對其創作行為性質的確認。

2.個人主張其創作行為系職務行為。此類案件中,如果原告未將單位列為共同被告,由于法院對事實的判斷依據僅限于個人提供的證據,較難認定“法人作品”。

3.個人無相反證據反駁署名,僅能由其自身承擔侵權責任,作品為個人作品。

(二)權屬確認糾紛中,“法人作品”的認定

通過梳理個人與單位就著作權歸屬問題發生爭議的判決,法院對“法人作品”的態度已基本統一,即“尊重作者的創造性勞動,鼓勵創作積極性,對法人作品作嚴格解釋”,因此在此類糾紛中被認定的法人作品甚少。以下結合既有案例,對法院的主要觀點進行分析。

1. 署名對“法人作品”認定的影響

前已提到,如無相反證據,在作品上署名的自然人或單位為作者。因此,誰在作品上署名仍然是法院判斷作者的首要因素。

從既有判決中分析,單位在作品上署名有以下三個有利效果:

u 法院根據署名初步認定作品屬于單位,可以加大自然人的舉證責任,如個人證據不足以推翻署名的證明力,則單位勝訴 ② ;

u 單位署名行為被部分法院認定為作品“由法人或者其他組織承擔責任”的體現,作為“法人作品”符合部分要件的證明;

u 單位在創作過程中對作品署名,可以強化自然人對作品體現單位意志的認知,利于法院從誠信角度出發作出傾向單位的認定 ③ 。

從另一方面來講,單位未在作品上署名將使單位喪失抗辯優勢。一旦個人拿出自己署名的作品或者提供了作品底稿、原件、合法出版物、著作權登記證書、認證機構出具的證明等證據,舉證責任即轉移至單位。鑒于法院對法人作品的認定非常嚴格,除非證據十分充分,否則單位敗訴可能性極大 ④ 。

2. “法人作品”三要件

如果署名無法確認作者身份,法院將對作品是否構成“由法人或者其他組織主持”“代表法人或者其他組織意志創作”和“由法人或者其他組織承擔責任”三要件進行審查。

要件一:由法人或者其他組織主持

鑒于特殊職務作品一般也均由單位組織主持,并非法人作品最關鍵的特征,所以法院在判斷法人作品時對此要件并未深入論述。

此處的“組織”是指對人、物、時間、空間的綜合安排。桂林中院 ⑤ 認為:由單位主持創作,應是代表單位的人員負責組織該項創作,從創作的提出、人員及日程安排、物質技術條件的提供、創作的進程及完成等各個方面都由單位負責主持,而并非是簡單提出任務、布置工作。

在法人作品予以認定的判決中,法院提及的主要事實有“單位提出和發起創作要求”“單位提供資金、物質、技術條件”或者“單位安排的其他人員共同參與了創作”。最后一項成為部分法院認定法人作品的關鍵理由之一 ⑥ ,對于創作過程簡單的作品,例如攝影作品,卻非必要條件。

筆者認為,“由法人或者其他組織主持”和“代表法人或者其他組織意志創作”相輔相成,共同構成了認定單位是否具有“創作”行為的標準,并且前者通常是后者的行為表現形式,而關鍵還是在于對后一要件的認定。

要件二:代表法人或者其他組織意志創作

作品是否符合本要件,能夠直接決定其是否構成“法人作品”,但本要件也是爭議最大的部分。法院的以下認識具有重要參考價值:

u 代表單位的意志,是要求創作思想及表達方式均須代表、體現單位的意志;

u 創作者個人發揮個人創造力和思想的空間不大;

u 法人或者其他組織的意志一般是通過領導機構或法定代表人依法或者依照章程體現出來;

u 根據《著作權法實施條例》的規定,為他人創作進行組織工作,提供咨詢意見、物質條件,或者進行其他輔助工作,均不視為創作。

具體來說,法院主要通過分析創作過程和作品的特點,來判斷單位是否進行了“創作”,即:

在創作過程中,如果創作性工作主要由個人完成,單位進行的修改或指示未形成實質性的創作行為,或未對創作行為有實質性改變 ⑦ ,或單位的意見限于思想范疇 ⑧ 或者屬于概括性意圖 ⑨ ,則作出否定結論。單位委托第三方參與創作初稿、負責人對創作提出實質性的意見和指示等行為,有利于單位意志的認定。

分析作品的特點,判斷個人和單位對創作的貢獻。例如,部分法院在審理涉及美術作品、戲劇以及攝影作品的案件中,認為前述作品需要高度個性化的創作,對個人的審美、技術有較高要求,公共意志較難發揮作用,而認為單位發布的工作總結、研究報告等系典型的法人作品類型。在第十世班禪大師的銀頭像著作權糾紛中,法院認為第十世班禪大師系國家領導人,為其塑像是國家意志的體現,塑像具有宗教意義,參加塑像的人不可能也無權利憑自己的想象去創作、發揮,只能按單位意志創作 ⑩ 。

前述兩方面的認定,創作過程是根本,作品特點僅能作為輔助分析手段且并非絕對。

要件三:由法人或者其他組織承擔責任

該要件的認定,與單位對“特殊職務作品”承擔的責任并無實質區別。法院除了考慮署名之外,還會結合案件特點對責任主體進行判斷。例如,在政府或事業單位組織的創作中,基于作品具有特殊意義,法院認定個人無法對作品承擔責任,而由單位承擔責任;單位接受委托創作的作品,創作合同中明確由單位承擔作品責任,法院會給予認可 ? ;單位曾在其他糾紛中為作品承擔過責任,也可作為認定理由。如果單位無法證明自身對案涉作品應承擔或承擔過什么責任,則可能面臨敗訴。

3.單位直接被KO的情形

在個別案件中,單位實施的特定行為直接導致敗訴,給予單位警醒:

u 單位曾經認可個人的作者身份

在鄭紹保與中共黨史出版社著作權權屬、侵權糾紛一案中 ? ,被告中共黨史出版社曾在與原告的協議中確認了原告編寫案涉作品的事實,并致以歉意和補償。基于此,法院認定案涉作品的作者系原告,而非中共黨史出版社。除了協議約定外,單位的單方陳述、為個人署名的行為,均可確認作者身份。

u 默認個人使用作品

在上海美術電影制片廠與電子工業出版社、曲建方著作權權屬、侵權糾紛一案 ? 中,法院認為:原告美影廠和被告曲建方在作品創作后的30余年內均存在行使涉案作品著作權的行為,雙方彼此知悉并不表異議,以實際行為達成了“涉案作品雙方均有權支配”的默契,從而形成了事實契約關系,當事人雙方均不可主張作品為其單獨所有。

4. 單位負責人與創作人身份競合的案件

公司創始人、股東在創立公司伊始往往會忽略知識產權的規范管理,將自身創作的作品隨意交付公司使用,殊不知在其退出公司或與合作方產生分歧時,可能完全喪失作品權利。在筆者梳理的42件案件中,有4件屬于該情況,且2個案件個人均敗訴。敗訴的創始人主要存在以下行為:

u 在各種場合,通過書面材料表示案涉作品由公司享有;

u 擔任公司負責人期間,創作作品并將作品交付公司使用,而未單獨領取過稿酬,創作行為被法院認定為代表法人意志行使職責;

u 認可公司對作品的使用甚至署名行為。

五、“法人作品”司法認定的要點總結

在單純的著作權侵權訴訟中,法院首先根據署名或底稿、原件、合法出版物、著作權登記證書、認證機構出具的證明等證據,對作品權屬進行初步認定。單位為署名人時,如無相反證據,或者無他人主張權利,即認定法人作品;個人為署名人時,如其以作品系“法人作品”為由進行抗辯,法院判斷作品由單位組織創作并使用,一般情況下會認定法人作品。

在著作權權屬糾紛中,法院對“法人作品”的認定持嚴格態度,判斷重點系創作人的自由程度、作品在思想和表達上是否均代表法人的意志,結合作品的署名、當事人在訴訟前對作品權屬的認識等具體情況,對作品權屬進行認定。

六、對企業或創作者保護著作權利的啟發

出于幫助企業和創作者準確界定作品歸屬、減少糾紛發生的目的,提出以下建議:

(一)提高版權意識,對著作權歸屬進行提前約定,減少事后爭議;

(二)接受委托進行創作的,在委托合同中載明作品責任的承擔主體;

(三)盡可能完整地保存作品創作的過程性資料、底稿、原件,單位還要留存組織主持、參與作品創作的書面文件;

(四)對作品進行正確和規范的署名,進行版權登記;

(五)作品隸屬于一方,需由另一方使用時,應簽訂書面許可協議,避免長期共同使用被認定為著作權的事實轉讓;

(六)發現自身著作權被侵犯時,要及時通過發送律師函、提起訴訟的方式進行維權,表現權利意識。

企業股東或負責人除注意以上事項外,更應當有科學規范的管理意識,區分個人行為和職務行為,避免個人和公司利益、責任相混淆。

注 釋

① 一般職務作品其他侵權訴訟主體:職務作品完成兩年內,他人未經單位許可,以屬于作者所在單位業務范圍內的使用方式使用該作品的,作者和所在單位均可以單獨起訴;他人未經作者許可,以屬于作者所在單位業務范圍以外的方式使用作品的,作者可以單獨起訴,所在單位可以根據與作者的約定行使訴權;職務作品完成兩年后發生侵權行為的,作者可以單獨起訴。

② 上海市第一中級人民法院(2011)滬一中民五(知)終字第80號,圣路易凱威(上海)國際貿易有限公司訴朱旻寅著作權權屬、侵權糾紛一案

③ 北京市朝陽區人民法院(2017)京0105民初24113號《大公國際信用評級集團有限公司與徐志鵬一審民事判決書》

④ 參考案例:上海市浦東新區人民法院(2010)浦民三(知)重字第1號,劉某與楊某某、上海某某教育科技有限公司著作權權屬糾紛案

⑤ (2015)桂市民三終字第95號《謝杰民與桂林市交通運輸局、桂林市航務管理處侵害作品復制權糾紛二審民事判決書》

⑥ 上海市浦東新區人民法院(2014)浦民三(知)初字第74號《上海廣萬東建筑設計咨詢有限公司侵害作品署名權糾紛一審民事判決書》、北京市朝陽區人民法院(2017)京0105民初24113號《大公國際信用評級集團有限公司與徐志鵬一審民事判決書》

⑦ 2013年《最高人民法院公報》案例,(2011)滬二中民五(知)終字第62號,胡進慶、吳云初訴上海美術電影制片廠著作權權屬糾紛案

⑧ 重慶市第一中級人民法院(2018)渝01民終3932號《隆準、馬光華與重慶市川劇院著作權權屬、侵權糾紛二審民事判決書》

⑨ 上海知識產權法院(2017)滬73民終3號《展育企業發展(上海)有限公司與李曉初侵害作品發表權糾紛二審民事判決書》

⑩ 1999年《最高人民法院公報》,楊松云訴修建靈塔辦公室著作權糾紛案

? 廈門市中級人民法院(2013)廈民初字第1090號《廈門朝帝廣告有限公司與廈門后墨廣告有限公司、程善啟侵害作品署名權及信息網絡傳播權糾紛一審民事判決書》

? 北京市海淀區人民法院(2016)京0108民初17313號《鄭紹保與中共黨史出版社一審民事判決書》

? 2018年《最高人民法院公報》案例

(作者:王冠男)